17岁初三学生宁宇华去世长得很帅是体育生妈妈透露原因太可惜

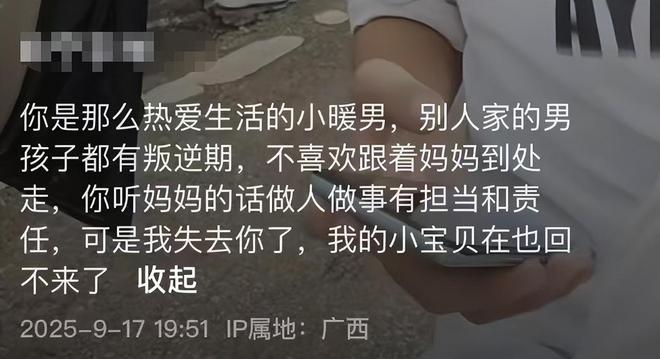

母亲在社交平台写下满纸悲痛,揭开这场猝不及防的离别真相,字字泣血,令人难以承受。

究竟是怎样的意外夺走了这位少年的呼吸?一位亲手送走孩子的母亲,又该如何背负这无边的空寂继续前行?

原本计划在九月重返校园,开启高三冲刺的新篇章,却在开学前二十天,永远停下了脚步。

落地瞬间,他的右脚踩到了对方球员的脚背,身体失控向后倾倒,后脑直接撞击在坚硬粗糙的水泥地面,当场失去意识。

母亲至今仍清晰记得电话响起那一刻——声音慌乱、语句破碎:“孩子倒下了,快去医院!”

赶到医院时,看到儿子静静躺在病床上,瞳孔散大,身上插满管子,她的世界瞬间崩塌。

可回应她的只有仪器冰冷的滴答声。最终,她在儿子逐渐冰冷的身体旁哭到昏厥。

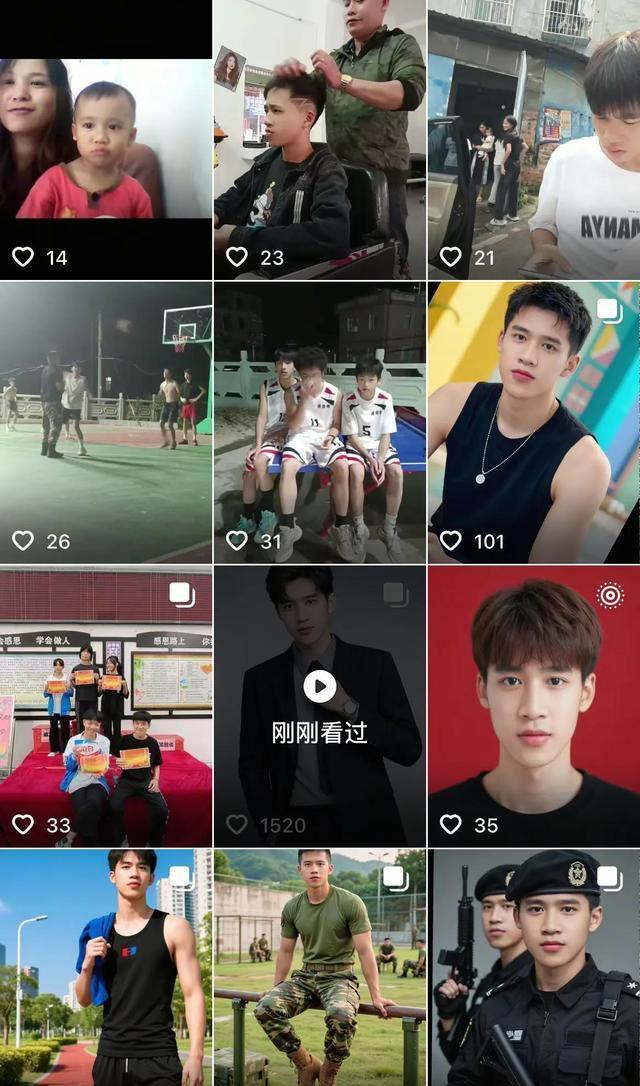

翻阅手机相册里的旧照,从童年时咧嘴大笑的小男孩,到如今身高一米八几的阳光青年,每一张都让人心头刺痛。

初中三年,他是校田径队主力,连续三年包揽县中小学生运动会男子1500米冠军。

在校期间,他不仅是老师的得力助手,更是班级气氛的调节者,总能用一句玩笑化解尴尬。

“再练一年,我就能进部队了,到时候你再也不用熬夜洗碗、一根根串签子了。”

他深知父亲因早年工地事故落下残疾,无法从事重体力劳动,全家生计压在母亲一人肩上。

哥哥含泪讲述,宇华从小就格外体贴家人,从不提过分要求,连一双新球鞋都要穿到开胶才肯换。

年幼的弟弟尚不懂死亡的意义,每天拉着妈妈问:“二哥去哪了?他什么时候回来打球?”

最让她愤怒的是,这场所谓的“友谊赛”既无专业裁判监督,也未配备任何急救物资。

现场围观者众多,却无人掌握基础急救技能,只能采用拍脸、掐人中、泼冷水等民间土法施救。

如果当时有人会心肺复苏,如果现场有一台AED,也许他的心跳还能重新跳动。

如今,母亲将儿子的衣物、奖状、球鞋一一收纳进透明整理箱,整整齐齐摆在床头。

有时凌晨三点,她还会掏出那张皱巴巴的军检回执单,上面赫然写着“初检合格”四个字。

她记得那天儿子蹦跳着回家,满脸兴奋地说:“妈,明年我就要去部队报到了!”

鞋底磨平,鞋带泛黄,但它承载过无数个清晨五点的晨跑,见证了一个少年追梦的脚步。

尤其是在篮球这类高强度对抗项目中,跳跃争抢、急停变向等动作频繁发生,极易造成重心失衡。

统计显示,超过55%的严重运动伤害源于摔倒,而后脑着地往往带来不可逆的后果。

而此次事件中,从受伤到救护车到达间隔长达40分钟,完全错过了最关键的抢救窗口。

所有公共运动场所都应强制配置急救箱与自动体外除颤仪(AED),并安排具备急救资质的人员值守。

此外,17岁正处于青春期发育末期,骨骼密度尚未完全定型,神经系统也较脆弱。

一条年轻的生命就这样消逝在夏日午后,宁宇华的离去提醒我们:运动中的安全隐患不容轻视,每一次侥幸背后都可能隐藏着无法承受的代价。学校、社区、家庭都应提高警惕,共同构建安全的锻炼环境。愿天堂没有水泥地与遗憾,愿这位热爱奔跑的少年,在彼岸自由驰骋,永不跌倒。